Joachim Ickrath

artworks

biography.

Joachim Ickrath | biography

- 1940 geboren in Berlin, Kindheit und Schulzeit weitgehend in Saarbrücken

- 1959-62 Ausbildung an der Kunst- und Gewerbeschule in Basel/CH und der Saarländischen Schule für Kunst und Handwerk, Saarbrücken

- 1962-70 Aufenthalt in Berlin, 2 Semester Stipendiat in der Bildhauerklasse von Prof. Hans Uhlmann an der Hochschule der Künste

- 1966 Mitherausgeber der Kunstzeitschrift „ZAAZ“

- seit 1967 Ausstellungen, Publikationen von Kunstkalendern

- 1970-81 Reisen in Europa, Asien, Amerika, 2 Jahre Aufenthalt in Indien, Studium indischer Religionen und Philosophien

- seit 1982 freischaffender Künstler im Saarland, lebt und arbeitet in Völklingen

Der Künstler und sein Werk, der Schöpfer und seine Schöpfung sind nicht zwei verschiedene Dinge, sie bilden eine Einheit. Das ist auch, als Prinzip, ein Aspekt der Weltanschauung Joachim Ickraths. Biographische Streiflichter: geboren 1940 in Berlin; zwischen 1959 und 1970 Studium in Basel, Saarbrücken und Berlin, 1966 Mitherausgeber der Zeitschrift ZAAZ in Berlin, die sich in Theorie und Praxis mit konstruktivistischer Kunst beschäftigte, 1970 bis 1981 Reisen in Europa, Asien und Amerika, darunter ein zweijähriger Aufenthalt in Indien

„Die künstlerische Tätigkeit ist das Ganz-Andere. Letztlich geht es in der Kunst um die Suche nach dem Unbekannten, um die Erweiterung des Bewußtseins und des Wissens auf verschiedenen Ebenen.“ (Ickrath im Interview, Saarbrücker Zeitung, 1997) Diesem Anspruch und Leitmotiv seines künstlerischen Tuns sind natürlich auch die Arbeiten der Werkreihe(n) unterworfen, die sich in dieser Ausstellung präsentieren. Die Arbeiten an den Wänden zeigen in stets gleichen Abmessungen (90 x 30 cm) je einen sehr reduzierten Formenapparat, dessen Komposition sich nie wiederholt, aber immer zurückhaltend und streng bleibt.

Auf die Frage nach dem „Unbekannten“, dem Fundort, der diese Formen zu Tage brachte, antwortet Ickrath mit einem Hinweis auf ganz Profanes: die Dehnungs- und Verbindungsfugen auf Autobahnbrücken, die, mit Stahlmontierungen armiert, lange schmale Strukturen bilden, haben diese Bildfindungen ausgelöst. Es handelt sich aber keineswegs um die Abbildungen gesehener Sachverhalte oder um deren Abstrahierung. Ickrath steht vielmehr in der Tradition der Konstruktivisten – der Hinweis auf die Dehnungsfugen bezeichnet nur den auslösenden visuellen Impuls, der „die Suche nach dem Unbekannten, (…) die Erweiterung des Bewußtseins auf verschiedenen Ebenen“ auslöst.

Zweierlei kommt nun zusammen: zunächst die Arbeit des Konstruktivistischen Künstlers. Ickrath arbeitet hier mit Modulen. Seine Bildfläche ist je 90 x 30 cm groß – hier ist schon das Metrum „3“ zu erkennen. Die Bildfläche ist virtuell in Quadrate mit einer Kantenlänge von je 3,333 cm geteilt. Das ergibt 9 Quadrate in der Breite und 3 x 9 Quadrate in der Länge/Höhe, d. h. insgesamt 243 (das sind 3 hoch 5) Quadrate – weitere Bezüge, die sich in diesem System ergeben, müssen hier außer Acht gelassen werden. Die 243 Quadrate, die eine virtuell geschlossene Fläche bilden, reduziert der Künstler so weit, dass nur noch eine geringe Zahl von Quadraten übrig bleibt und sichtbar wird, eine geschlossene Struktur oder eine Reihe von Einzelquadraten bildet – diese Festlegung ist der finale künstlerische Akt. Damit ist nun die – sagen wir – technische Seite der Vorgehensweise von Joachim Ickrath beschrieben.

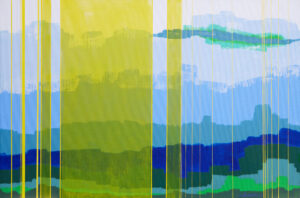

Der technische Vorgang steht vor einem Hintergrund, der etwas näher zu betrachten ist, um seine Sinnhaftigkeit mehr zu beleuchten. Die Ergebnisse dieser „Operationen“ mit geometrischen Basiselementen sind keineswegs trocken und langweilig, sondern voller Lebendigkeit und Variationsvielfalt. Inspiration einerseits und das Wissen um Bildfindungen, die durch geometrisches Konstruieren von der „magisch-symbolischen Ornamentik bis zu den konkret-konstruktivistischen Kunstbewegungen“ (Christina Weiß) geschaffen wurden, prägen die Arbeit Ickraths. Die Werke beziehen ihre ästhetische Qualität und ihre lebendige Wirkung aus der Spannung zwischen kompromißloser Gesetzmäßigkeit des Aufbaus und der Suggestivkraft einer schwebenden Harmonie und Ausgeglichenheit des entstehenden Bildes. Die Beziehungen der Teile untereinander und zum Bildganzen, die emotionale Wirkung der Farbe (in den „Bildsäulen“) schaffen eine Art Magie des Bildes ohne illusionistische Vorspiegelungen.

Ein Blick auf die Arbeit konstruktivistischer Künstler, deren Arbeiten Ickrath während seiner Studienzeit in der Schweiz kennenlernte, gibt hier Hinweise. Camille Graeser (1892-1980) arbeitete mit kompositorischen Ordnungsprinzipien, die oft nicht unmittelbar ablesbar, aber von nachvollziehbarer Logik geprägt sind und auf einer horizontalen oder vertikalen Teilung der Gesamtfläche beruhen; die Beziehungen bestehen in den Ausmaßen der Teilflächen, wie in den sie definierenden Farben. Auch Ickrath gewinnt aus einem sehr disziplinierten und sparsamen, man möchte (in Hinblick auf seine Lebensführung) sagen einfachen Umgang mit den bildnerischen Mitteln ein hohes Maß an formalem Reichtum.

Aus einem völlig rationalen Grundentwurf können sich durch die gefundenen Formvariationen Anstöße zum Meditieren über die Vielfalt des Ähnlichen oder die Ungleichartigkeit des Gleichartigen ergeben. Dabei realisiert Joachim Ickrath seine bildnerische Ideen in einer überschaubaren Zahl; über das damit verbundene Vergnügen des Schauens stiftet er den Betrachter an, die visuellen Erlebnisse als Denkanstöße aufzunehmen und weiter zu entwickeln. Die Erforschung von gesetzmäßigen Verknüpfungen zwischen Form und Farben, von Einblicken in Ordnungssysteme zwischen Teilen und ihrem Ganzen, die der Künstler in seinen Arbeiten visualisiert, weisen über die Kunst hinaus.